J.S.バッハ《ロ短調ミサ》:ミンコフスキ指揮の至高のCDを紹介

どうも、氷見です。

昨日、府中の森芸術劇場どりーむホールで開催された、「バッハ Messe h-moll(ロ短調ミサ)」の演奏会で、バスソリストを務めてきました。

今回の演奏会に向けて、いろいろな録音を参考に聴いていたところ、その中でも特に心を掴まれたCDがありました。

今日は、バッハとロ短調ミサの魅力、そしてそのCDについて触れたいと思います。

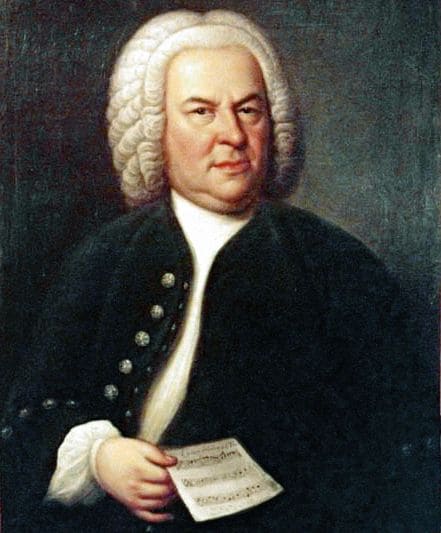

1.バッハについて

ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685–1750)は、「バロック音楽の巨匠」として広く知られるドイツの作曲家・オルガニストです。

彼の音楽は、緻密な対位法(複数の旋律が独立しつつ調和する技法のこと)と深い精神性によって高く評価され、現代においても多くの人々に感動を与え続けています。

バッハは長年、ライプツィヒの聖トーマス教会でカントール(音楽監督)を務め、特に在任初期には毎週の礼拝のために新作の教会カンタータを作曲するなど、精力的に活動しました。

彼の作品は宗教音楽から世俗音楽、教育的な楽曲まで幅広く、たとえばチェンバロなどの鍵盤楽器のために書かれ、現代ではピアノでも演奏される《平均律クラヴィーア曲集》や、オーケストラのための《ブランデンブルク協奏曲》などがよく知られています。

そして晩年に完成された《ロ短調ミサ》は、彼の創作の集大成とも言える作品です。

2.Messe h-moll ロ短調ミサについて

《ロ短調ミサ》(BWV 232)は、カトリックの典礼形式に基づいて構成されています。プロテスタント(ルター派)だったバッハがこの作品を手がけた背景には、ザクセン選帝侯アウグスト3世への献呈という政治的・職業的な意図もありました。

1733年に「キリエ」と「グローリア」の2楽章がまず作曲され、その後1740年代を通じて、過去の作品を取り入れつつ全体を整え、最終的に1748年頃に全曲が完成したと考えられています(1724年にサンクトゥスが作曲されたところから始まっているという記述もありましたが、この曲は、バッハが1724年のクリスマス礼拝のために作曲したものだそうです)。

このミサ曲は、「キリエ」「グローリア」「クレド(信仰宣言)」「サンクトゥス」「ベネディクトゥス」「アニュス・デイ(およびドナ・ノービス・パーチェム)」の6つの主要部分で構成され、合唱・独唱・アンサンブル・オーケストラが織りなす荘厳な音楽が展開されます。とりわけ、深い悲しみをたたえる「Crucifixus(十字架につけられ)」から、希望に満ちた「Et resurrexit(そして復活し)」への劇的な転換は、聴く者の心を強く打ちます。

また、バッハの真骨頂である対位法の技術が全編にわたって駆使されており、複雑な旋律が互いに絡み合いながらも驚くほど調和するさまは、彼の作曲技術の極致ともいえるでしょう。

3.CD紹介

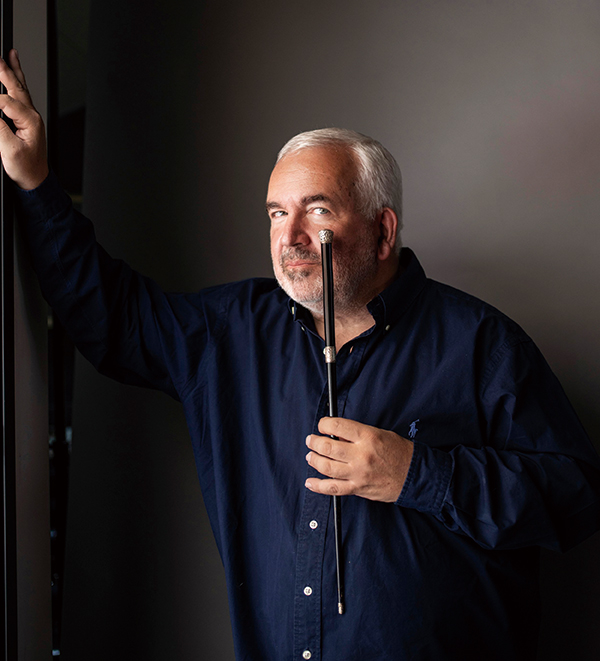

さて、冒頭で言っておりました僕がハマったCDは、マルク・ミンコフスキ指揮による「J.S. Bach: Mass in B Minor, BWV232」(Naive: V5145)です。

この録音は、ルーヴル宮音楽隊(Les Musiciens du Louvre)と一流のソリストたちによるもので、2009年にリリースされました。以下、出演者やコンセプトを紹介します。

出演者:

-

ソプラノI:ルーシー・クロウ、ジョアン・ラン

-

ソプラノII:ユリア・レジネヴァ、ブランディーヌ・スタスキエヴィチ

-

アルトI:ナタリー・シュッツマン

-

アルトII:テリー・ウェイ

-

テノールI:コリン・バルザー

-

テノールII:マルクス・ブルッチャー

-

バスI:クリスティアン・イムラー

-

バスII:ルカ・ティットート

このCDのコンセプトは、バッハの音楽を「生き生きと、劇的に」再現すること。ミンコフスキは、歴史的演奏スタイル(ピリオド楽器の使用や当時の演奏習慣の再現)にこだわりつつ、現代の聴衆にも訴えかける表現力を追求しています。ソリストたちは、それぞれの声の個性を活かしつつ、バッハの音楽の精神性を深く掘り下げています。

ジョアン・ランさんや、クリスティアン・イムラーさんはバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)でもおなじみですね。

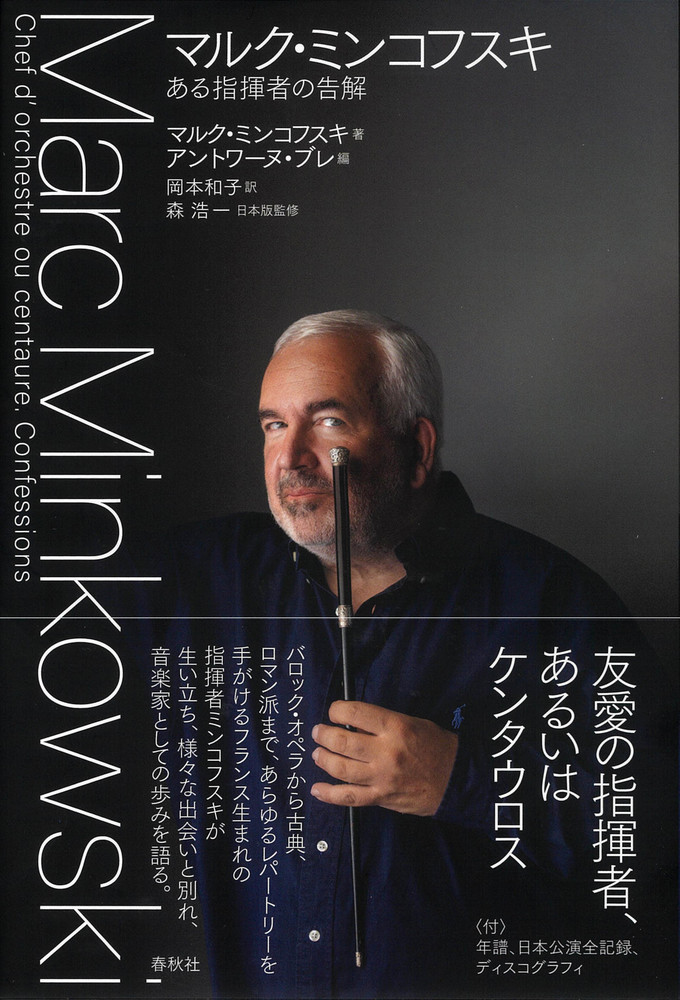

4.指揮者 マルク・ミンコフスキについて

1962年パリ生まれの指揮者・バスーン奏者。ピエール・モントゥー・スクールで指揮を学び、1982年にバロック・オーケストラ「ルーヴル宮音楽隊」を結成。

フランス・バロックやオペラ、モーツァルトを中心に活躍し、マーラー室内管やベルリン・フィルなど一流オーケストラを指揮。

2008年からシンフォニア・ヴァルソヴィアの音楽監督。オペラ公演や録音も多数で、ドイツ・グラモフォンやNaiveレーベルからCD・DVDをリリース。2004年フランス国家功労勲章シュヴァリエ受章。

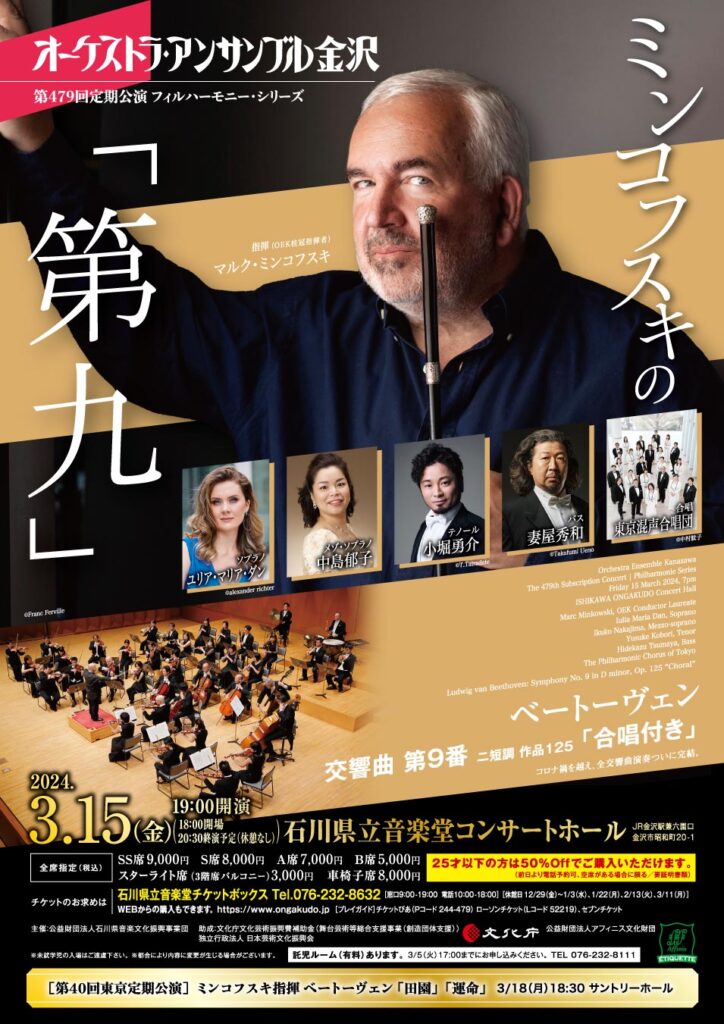

2024年3月に聴きに行った、アンサンブル金沢さんとの第九公演を聴きに行きましたが、第九の音楽表現に衝撃を受けた、素晴らしい演奏でした。彼のことをまとめた著書も紹介されている音楽と一緒に追って読んでいくとなかなか楽しいです(YouTubeで聴けるものをまとめてブログ記事にもしているので、そちらも合わせてご覧いただけますと幸いです。)。

5.このCDについて

このCDの最大の魅力は、なんといっても少人数アンサンブルの緊密さと、ミンコフスキの統率力が生み出すバッハの音楽の鮮やかさです。ルーヴル宮音楽隊は、ピリオド楽器ならではのクリアで軽やかな音色で、バッハの複雑な対位法をくっきりと浮かび上がらせます。

特に、弦楽器のイントネーションの正確さと、歌手たちの歌い回しの見事な一体感は圧巻の一言です。

個人的に感動したのは、Cum sancto spiritu のアンサンブルですね。ノンビブラートで一寸の狂いもない正確なピッチでのロングトーン、メリスマの一つ一つのニュアンスが豊かで乱れのないリズムで紡がれる様はまさにスペシャリスト達の競演と言えますね。

この正確な歌い回しがパートごとのテーマの移り変わりを鮮明に受け渡すところも職人芸です。こんなにもこの曲の設計図を立体的に魅せてくれる演奏があったのかと感動しました。

また、このCDでは、演奏中に譜面をめくる音が収録されており、演奏の臨場感を高めています。

通常は販売前に編集で除去されることが多いと思うのですが、その演奏している中に出ている音のすべてが演奏に必要なエッセンスなのだと感じさせられます。

どの曲も素晴らしいと聴き惚れて聴いていくのですが、最後にAgnus Deiに入るとさらなる境地へ引き込まれます。

テンポ感が停滞しているという意味ではないのですが、重いです。ノンビブラート歌唱の至高の領域といいますか、密度の濃いフレーズ終わりまで深く聴かせる素晴らしいソロです。弱音の魅力を堪能させてくれる良い録音と感じました。

なおこのCDについてのことや、レコーディングの様子はYouTubeで見ることができます。

6.最後に

J.S.バッハの「ロ短調ミサ」は、音楽史に燦然と輝く傑作です。その深遠な精神性と圧倒的な美しさは、時代を超えて私たちの心を打ちます。

今回紹介したマルク・ミンコフスキ指揮のCDは、少人数アンサンブルの魅力、ソリストたちの素晴らしい歌唱、そしてミンコフスキの劇的な解釈が融合した、まさに至高の一枚と言えるでしょう。

繰り返しになりますが、ピリオド楽器の透明感と、歌手とオーケストラの一体感は、バッハの音楽の新たな魅力を発見させてくれます。

ぜひこの録音でもロ短調ミサの魅力を味わって頂きたいです。よろしければチェックしてみてください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0a549ebc.cf448291.0a549ebd.1906fdd3/?me_id=1213310&item_id=21175335&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6115%2F9784393936115_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)