24/03/22 ”チャンスを掴み、幸せを噛みしめ、リスクを恐れるな” マルク・ミンコフスキ ある指揮者の告解を読んで。

氷見 健一郎公式サイトをご覧下さりありがとうございます。

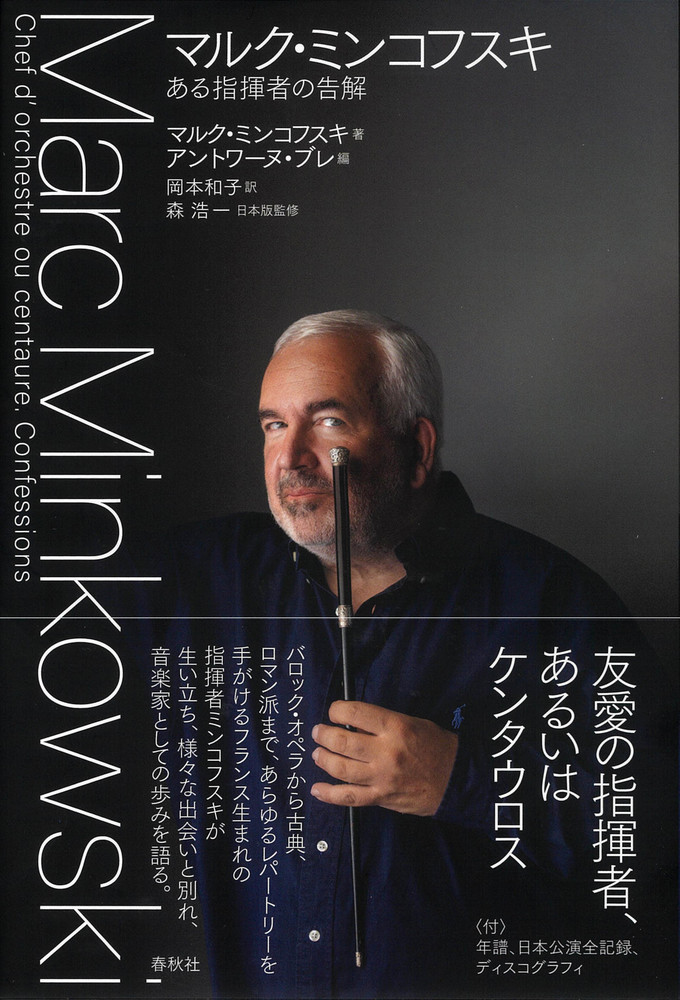

今回は先日石川県立音楽堂で名演を指揮されたマルク・ミンコフスキさんの自伝、《マルク・ミンコフスキ ある指揮者の告解》を読んだので、この本をご紹介させていただきたいと思います。

マルク・ミンコフスキ ある指揮者の告解

友愛の指揮者、あるいはケンタウロス。バロック・オペラから古典、ロマン派まで、あらゆるレパートリーを手がけるフランス生まれの指揮者マルク・ミンコフスキが、自身の生い立ち、様々な出会いと別れ、音楽家としての歩みを語る。

1:プロローグ ロックダウン都市を逃げ出した二人(アントワーヌ・ブレ)

2:■1 アーノンクール・ショック

3:■2 バソン奏者から指揮台へ 我が師たち

4:■3 ケンタウロスになりたい

5:■4 指揮者とは

6:■5 いざ、舞台へ

7:■6 ルーツと都市

8:■7 グルノーブル、そしてレ島へ

9:■8 劇場は生きている

10:■9 新しい家

11:■10 フランスの指揮者

12:エピローグ ある音楽愛好家の視点(アントワーヌ・ブレ)

13:日本版特別インタビュー 「マルク・ミンコフスキ、日本を語る」

14:インタビューを終えて 劇場の人、多様性の人、友愛の人、そしてケンタウロスに導かれ(森 浩一)

15:訳者あとがき

16:索引

17:資料(森浩一編)

18:マルク・ミンコフスキ 年譜

19:マルク・ミンコフスキ日本公演 全記録

20:指揮者マルク・ミンコフスキ 全ディスコグラフィ

21:バソン奏者ミンコフスキ ディスコグラフィ

ーーーーー

著者/編集 :

マルク・ミンコフスキ(著),

アントワーヌ・ブレ(編),

岡本 和子(訳),

森 浩一(監修)

出版社 : 春秋社

発行形態 : 単行本

ページ数 : 336p

ISBN : 9784393936115

マルク・ミンコフスキ

![マルク・ミンコフスキ指揮 レ・ミュジシャン・デュ・ルーヴル|クラシックのチケット ローチケ[ローソンチケット]](https://img.hmv.co.jp/hybridimage/eventpage/296026/main.jpg)

1962年、フランス・パリ生まれ。パソン奏者として活躍しながら、徐々に指揮に転向。1982年にパリで古楽アンサンブル、レ・ミュジシャン・デュ・ルーヴルを創設。バロック・オペラを中心にした銀音を次々とリリースし、一躍世界的脚光を浴びる。バロックからロマン派まで幅広いレパートリーを持つ、現在もっとも注目される指揮者のひとり。2016年から21年までボルドー国立歌劇場の総監督として指揮をするだけでなく劇場全体の運営を行う。

2002年以来たびたび来日し、オーケストラ・アンサンブル金沢と東京都交響楽団を指揮、特にオーケストラ・アンサンブル金沢では、2018年から2022年まで芸術監督を務める(現在桂冠指揮者)。

音楽との出会い

マルク・ミンコフスキさんはパリ、ルーヴル美術館の目の前にあるアパートメントで幼少期を過ごします。子どもの頃は映画が大好きで俳優になりたかったそうです。

両親がクラシックのレコードをたくさん所有しており、それを引っ張り出しては音楽を楽しむ、そんな日常を送っていました。レコードのコレクションはとても立派なものでしたが、バロック音楽のものは一枚もなく、古楽器については漠然なイメージしか持っていなかったのだそうです。

そんなある日、友人の家でアーノンクール指揮、ヴィヴァルディの《四季》の演奏を聴きます。アーノンクールの創り出す世界は、とてつもなく力強く、想像を絶する万物の描写力で描かれたこの四季の録音は、想像力の結晶だと本書で絶賛されていました。

本人はこの時のことを「雷に打たれたような衝撃を受け、すっかり虜になってしまった」と語っています。この日の出来事がミンコフスキさんの音楽観の基本を築き上げました。

アーノンクールに学ぶ【アタック】、【テンポ】

【アタック】とは、”音を発音する時のアーティキュレーション、筋肉のエネルギーを使って解き放つ技術”を差し、指揮者のジェスチャーもその一つで、アタックは全ての指揮者を特徴づける重要なファクターだと語ります。

近代、全体的な音のまろやかさ、美しさばかりが注目され、音の根源、土台についてはないがしろにされているのではないかとミンコフスキさんはこの本で問題提起しています。

楽譜から読み取った音楽の解釈を具現化する上で、強力なジェスチャーとなる【アタック】は必要不可欠。例として指揮者だけでなく、歌手についても同じことが言えて、ある旋律を歌うという行為は、歌詞を発声することで具現化しているのだが、子音や音節をアタックを伴って華やかに響かせるという表現をする歌手は近年減っているように感じられているようです。

この【アタック】の重要性に気付かされたのが、アーノンクール指揮のヨハネ受難曲(J.S.バッハ)を聴いた時だと書かれていました。この冒頭部分のチェロ、コントラファゴットの四分音符で刻む箇所からアタック表現の重要性を確信されたそうです。

演奏スタイルにおいて【アタック】の次に重要視するのは【テンポ】であると彼は考えています。作曲家がアレグロといったテンポについて書いてあるからその通りにという演奏では不十分だとのことでした。楽器の特性、材質、演奏テクニック、その良さを全て反映させて書かれたスコアに対して、リスペクトがなくてはならないと語っています。

本文で彼自身が、端的にプレストと書かれていれば速く演奏させるということは昔やってしまっていた、と振り返っていらっしゃるのですが、こういう演奏をしていた過程があったからこそ、今に生かされているともご自身で感じられているそうです。

その例として映画のサントラ用に制作したメサイアの録音を挙げていますが、明らかにテンポがはやすぎるが、この躍動感を表現するするには必要だったと記されています。この経験を経て、テンポをここまで速くしなくても、躍動感が感じられる演奏がいまではできるようになったとも。

この章では、テンポを生かした構造性の重要さが書かれていました。メサイアの録音もみつけたのでこちらにも載せておきます。トランペットのアリアを聴いても、良く聴き慣れたテンポより確かに速いですが、3拍子の流れが生かされている良い録音だと僕は感じました。この録音を聴きながら執筆しているのですが、He trusted in God that he would deliver himに今のところ一番驚きを感じています。速いだけでなく、そこに意図された表現があり、メサイアのドラマが生きているんですよね。是非聴いてみて頂きたいです。

アーノンクールには学術的な冷静さと感覚的な激しさを巧みにかけ合わせた指揮の才能があったと語ります。ミンコフスキさんは楽譜の中で作曲家はこの瞬間こう考えていたのではないかと直感的に察知し、慣例と伝統を加味しながら具現化していきたいと考えています。プロダクションの歌手、演出に合わせて感情的に寄り添うことも大切だが、それと共に、確たる見解を持っていることも指揮者として大切だとも書かれています。

テンポについての例

最初の例として挙げられていたのが、メンデルスゾーンの《真夏の夜の夢》から結婚行進曲です。結婚行進曲なので粛々と厳かに展開するイメージが、演奏回数の多さ、結婚式でおなじみという点もあり、感じてしまいます。この曲は極めてやんちゃなドタバタ喜劇の曲で、4/4ではあるが、allegro vivace であってmaestosoとはどこにも書かれてない。劇中で演奏されるこの曲はユーモアと挑発の音楽ではなくてはならないと語っています。

このことに気づかせてくれたのがヘルマン・シェルヘン(Hermann Scherchen)の録音だったそうです。

見つけましたw確かにこのテンポは初めて聴きましたね。↓

慣習に惑わされることなく、楽譜に書かれている世界を聴衆に届けるためであれば、ミンコフスキさんはリスクを恐れません。

もう一つの例としては、ベートーヴェンの第九が挙げられています。

第四楽章のチェロとコントラバスのレチタティーヴォについても同様で、”伝統的な演奏”ではレチタティーヴォという表記の通りでヴィブラートたっぷりに朗々と歌い上げる演奏がよく聴かれる。しかしながらこの部分はレチタティーヴォであると同時にpresto,in tempoとあくまでテンポ通りに進行してほしいと書かれている。すなわちこの部分の演奏は猛然と疾走するレチタティーヴォでなくてはならないとミンコフスキさんは解釈しました。

ベートーヴェンは奏者にやってほしいことは必ずスコアに書き記している。この部分は楽器の激しいやり取りが必要で、レチタティーヴォとあるけれども荒々しい対話が必要なのだとも付け加えられています。

「指揮の極意は一見矛盾しているように見えるものを前にした時、妥協ではない解決策を導き出し、伝統と音楽学的にこうあるべきだという決めつけから開放されることである」と、このセクションは締めくくられます。

ベートーヴェンの第九について気付かさせてくれた録音として、ロジャー・ノリントン(Roger Norrington)さんの第九が紹介されていました。

その録音も見つけましたw↓初めて聴いた時僕も衝撃を受けてしまいました。来日されてNHK交響楽団さんとも共演されていますね。

金沢での第九を聴いた後にこの本を読んでいるのですが、この本を読み終わってからあの第九を思い返してみると、こういうことだったのかと思い当たる節がたくさんあり、新たな感動を与えて頂きました。なお、石川県立音楽堂での第九を聴いての感想も記事にしておりますので、是非合わせて読んでいただけますと幸いです↓

これから指揮者を目指す方へ

未来の指揮者へのアドバイスも書かれていたので一部紹介します。

・初めてのオーケストラに招聘された時のプログラムはくれぐれも慎重に。

ちょっとしたミスが大事になりかねない。すでに別のオーケストラで評価を得た作品かつ、先方が興味を示す作品を選ぶべき。なかなかデビューしたての頃は申し出を断ったり、考えられたプログラムについて意見を言うことは難しいことなのだが、お話をいただけた喜びと共に「やります!」の一声が、とんでもない結果を招きかねないことを肝に命じておくようにとのことでした。

もちろんこの本にはその例も記載されているのですが、ここでの紹介は控えようと思います。

・奏者に音の表現を伝えるときに、イメージを使った説明は時に役立つことがある。

ミンコフスキさんは光、夕暮れといった視覚的イメージを使った説明や、音楽を料理に例えたりして指示を出すことが良くあるそうです。端的に、はやく、おそく、大きく、小さくという聴き慣れた指示も良いのですが、「凍らせたように」、「スパイシーに」といったシンプルな言葉での説明が、専門用語では解釈しきれないものを追求する上で良い助けになったと書かれていました。

これらのアドバイスは第四章の・指揮者とは というセクションにかかれています。この部分は読んでいて指揮者でなくても、なかなか参考になるなと思ったところがたくさんありました。

マルク・ミンコフスキさんのちょっとしたエピソード

マルク・ミンコフスキさんの突出した2つの能力についてエピローグに書かれています。

その2つとは”耳の良さ”そして”記憶力の良さ”です。

ホールで演奏会をしていた時に、舞台袖の反響板の裏で、ある消防士が携帯電話を操作していたそうなのです。大編成のオーケストラの演奏会だったにもかかわらず、彼の耳には何十メートルも離れたところで鳴っている操作音が聞こえており、終演後挨拶のを素早く済ませると、慌てて舞台袖に行き、その消防士に注意をしにいったそうです。

そして記憶力についてなのですが、ミンコフスキさんは一度でも聴いたり、読んだりしたものをほとんど記憶しているそうです。聴きに行った演奏会の指揮者、プログラム、出演者、その感想も例外なく覚えているそうです。実際にこの本で書かれている演奏会や、録音についても調べてみるとその通りのものが見つかり、演奏の内容についてもバッチリ一致しており、この素晴らしい記憶力に僕も驚いております。そのおかげで録音を紹介できて良かったです。

ミンコフスキさんは音楽家になれなかったら何になっていたと思いますか?という質問に対して、馬と共に自然を歩む騎士や馬の飼育員になりたいと書かれていました。無類の馬好きだそうで、子どもの頃から馬と自然と一体になれることに幸せを感じていたそうです。

そんな馬と自然が大好きなミンコフスキさんの日本でのお気に入りスポットは金沢ですと兼六園、東京だと上野動物園だそうです。

今後日本でやりたい公演はありますか?というインタビューが最後にあるのですが、馬を使った公演を開催したいですと締めくくられていました♪ミンコフスキさんと馬たちのコラボレーションの実現がとても楽しみになりましたね。

最後に

全ての活動において一番大切なことは”表現すること”と語るマルク・ミンコフスキさんの自伝を紹介させていただきました。

今回紹介したのは一部分で、この他にも両親のルーツについて、最後に触れた馬とのエピソード、様々な公演を作り上げる上での舞台裏や、経験談など、今のミンコフスキさんの演奏の核となる要素がこの本に凝縮されております。ミンコフスキさん自身もたくさんの録音を残されており、この本と合わせて鑑賞するとこういう意図があったのかと、演奏がより一層引き込まれること間違いなしの一冊となっております。

是非お手にとってご覧いただけますと幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0a549ebc.cf448291.0a549ebd.1906fdd3/?me_id=1213310&item_id=21175335&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6115%2F9784393936115_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)